Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt ist kein Relikt der Vergangenheit: Hanau, Halle, München, aber auch Orte der NSU-Morde sowie Solingen und Rostock-Lichtenhagen stehen sinnbildlich für eine Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland. Doch staatliche Anerkennung und eine angemessene Erinnerungskultur bleiben häufig aus – viele Betroffene und Hinterbliebene müssen sich Gehör und Gedenken selbst erkämpfen.

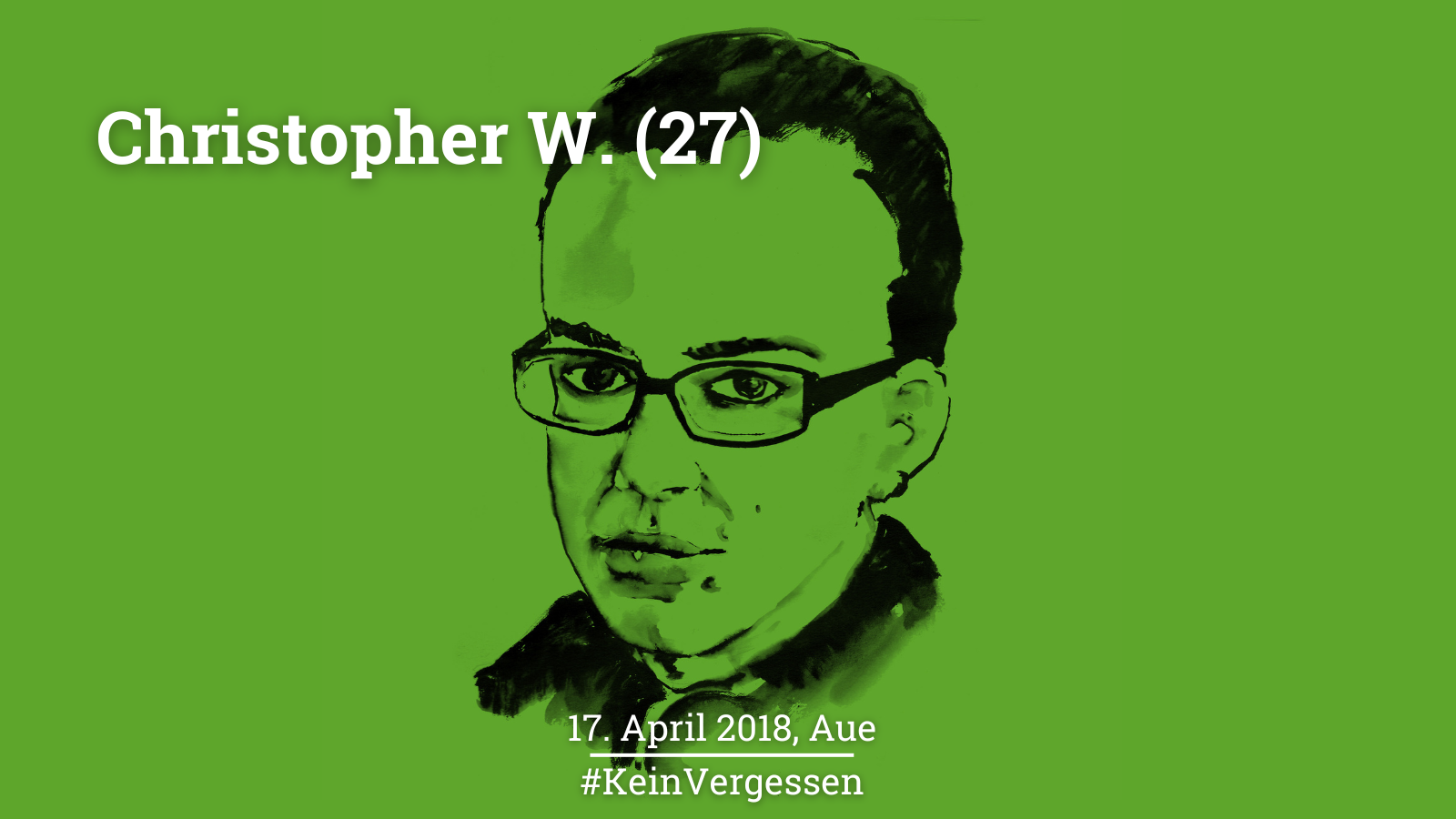

Deutschlandweit zählen Initiativen inzwischen mehr als 219 Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Doch vieler dieser Menschen wird bis heute nicht öffentlich gedacht. Städte, Gemeinden oder Bundesländer erkennen bislang nur 92 dieser Fälle offiziell an. Ohne das langjährige Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen und der Angehörigen würde die Mehrheit der Opfer vollständig in Vergessenheit geraten. Die neue Plattform stellt dem eine selbstbestimmte, von Betroffenen getragene Erinnerungskultur entgegen. Seit Jahrzehnten engagieren sich Überlebende und Angehörige in Gedenkinitiativen für Aufklärung, Erinnerung und Solidarität. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven sind zentral – wurden jedoch lange überhört und selten unterstützt.

Das Modellprojekt „Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden“ der Amadeu Antonio Stiftung schafft Räume für selbstbestimmte Erinnerung. Es fördert die Vernetzung lokaler Initiativen, unterstützt Betroffene in ihrem Einsatz gegen das Vergessen und stellt ihre Perspektiven in den Mittelpunkt.

Ein zentraler Baustein dieses Engagements ist die digitale Plattform: https://selbstbestimmt-erinnern.de/.

Im Mittelpunkt von selbstbestimmt-erinnern.de stehen nicht die Täter oder die Gewalt selbst, sondern die Geschichten der Betroffenen, ihre Biografien, ihre Stimmen und ihr Kampf um Aufklärung. Die Seite dokumentiert die unterschiedlichen Formen des Gedenkens, die in ganz Deutschland entwickelt wurden – oftmals unter schwierigen Bedingungen, mit viel Engagement und Ausdauer. Dabei reicht die Bandbreite vom öffentlichen Mahnmal über künstlerische Aktionen bis hin zu Bildungsarbeit in Schulen.

Ein zentrales Ziel der Plattform ist es, die Erinnerung aus Sicht der Betroffenen zu gestalten und öffentlich zu verankern. Dazu bietet sie neben Porträts und Fallgeschichten auch vielfältige Materialien für die politische Bildungsarbeit, darunter Leitfäden, Förderinformationen und Unterstützungsangebote für zivilgesellschaftliche Initiativen. Alle Inhalte entstehen in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen selbst oder werden direkt von ihnen veröffentlicht.

Hier werden Geschichten, Forderungen und Gedenkinitiativen erstmals aus der Betroffenenperspektive gesammelt sichtbar gemacht. Die Plattform bietet darüber hinaus für Presse, Wissenschaft, Unterstützer*innen und vor allem für Betroffene praktische Informationen, wie beispielsweise Leitfäden, Literaturlisten oder auch Informationen über Fördermöglichkeiten. Die Inhalte wurden gemeinsam mit Betroffenen erarbeitet und werden kontinuierlich weitergeführt. Die interaktive Webseite ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer solidarischen und demokratischen Erinnerungskultur.

Selbstbestimmt vernetzen, erinnern & bilden (SVEB)

Das Modellprojekt „Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden“ richtet sich an Gedenkinitiativen Überlebender und Hinterbliebener rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer und antiziganistischer Anschläge nach 1945.

Das Projekt möchte das Bemühen und die Kämpfe der Initiativen um die Anerkennung der Taten, der Missstände während des Aufklärungsprozesses und des gesamtgesellschaftlichen Problems von rechtsextremer Gewalt, Rassismus und Antisemitismus sowie struktureller Diskriminierung unterstützen.

Die lokale Arbeit von elf Initiativen sowie die Vernetzung der Gruppen mit weiteren Überlebenden und Hinterbliebenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt werden gefördert. Unterstützt werden die Initiativen vorrangig durch die Weiterleitung finanzieller Mittel aus dem Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus.

Die selbstbestimmte Arbeit der Überlebenden und Hinterbliebenen von rechtsextremer Gewalt soll nachhaltig gestärkt werden, in dem ihre Sichtbarkeit erhöht werden soll, Capacity Building entlang ihrer Bedarfe durchgeführt und ihre Vernetzung gefördert wird. Das langfristige Ziel dieser strukturellen Unterstützung ist es, den Initiativen zu ermöglichen, kontinuierlich und nachhaltig arbeiten zu können.