Antisemitismus und Verschwörungserzählungen haben besonders in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit Konjunktur. Krisen und politische Umbrüche begünstigen die Suche nach einfachen Erklärungen, die komplexe Zusammenhänge auf Schuldzuweisungen reduzieren. Doch diese Erzählungen sind nicht nur irreführend, sondern hochgefährlich: Sie schüren Ressentiments, untergraben den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bedrohen die Grundlagen einer offenen und demokratischen Gesellschaft.

Häufig verknüpfen sich dabei Verschwörungsnarrative mit antisemitischen Motiven. Immer wieder werden vermeintlich mächtige, im Verborgenen agierende Gruppen als Drahtzieher verantwortlich gemacht – eine Vorstellung, die tief in antisemitischen Stereotypen verwurzelt ist. Besonders problematisch ist dabei, dass antisemitische Narrative oft verschlüsselt oder scheinbar harmlos auftreten – etwa in der Rede von „geheimen Eliten“, die im Hintergrund die Fäden ziehen, oder in aktuellen Israel-bezogenen Verschwörungsmythen. Ihre Anpassungsfähigkeit über historische Kontexte hinweg macht sie besonders wirkmächtig und erschwert es, sie zu entlarven.

Verschwörungserzählungen in Vereinen und Verbänden

Verschwörungserzählungen sind kein Randphänomen, sondern tief in der Gesellschaft verwurzelt. Seit der Corona-Pandemie hat die Verbreitung von Verschwörungserzählungen auch durch Social Media eine neue Dimension erreicht. Diese Dynamik setzte sich in verschiedenen Kontexten fort, von Narrativen rund um den Ukraine-Krieg bis hin zu Verschwörungen im Zuge des Nahostkonflikts. Insbesondere nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurden zahlreiche Falschbehauptungen und Verschwörungsnarrative verbreitet, die den Konflikt begleiteten und die öffentliche Meinung beeinflussten.

Verschwörungsideologien können den sozialen Zusammenhalt schwächen, demokratische Werte untergraben und das Vertrauen innerhalb von Gemeinschaften erschüttern. Besonders in Vereinen und Verbänden, die als Orte des Austauschs, der Teilhabe und des Zusammenhalts eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen Miteinander spielen, kann ihre Verbreitung problematische Konsequenzen nach sich ziehen. Umso gefährlicher ist es, wenn Verschwörungserzählungen dort unreflektiert Raum bekommen. Daher ist es entscheidend, dass engagierte Menschen in diesen Strukturen Verschwörungsnarrative erkennen und ihnen mit fundiertem Wissen entgegentreten.

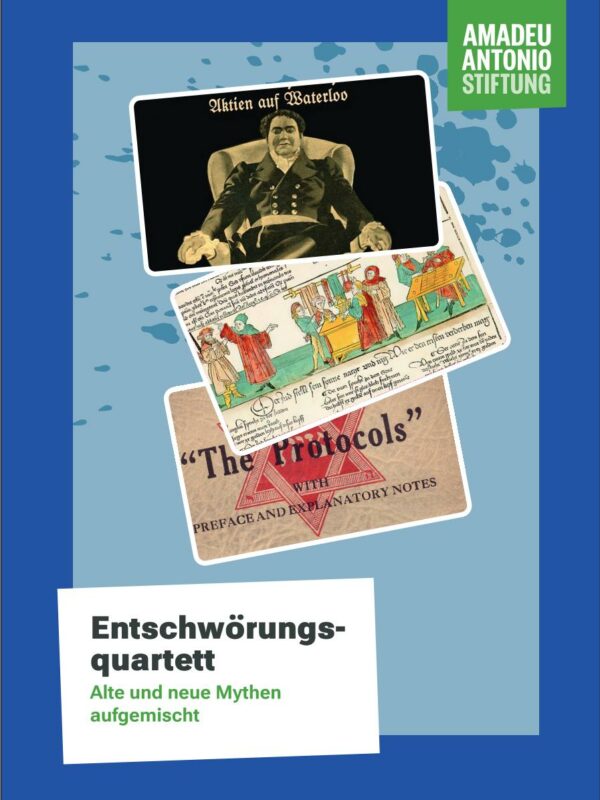

Das Entschwörungsquartett – Ein pädagogischer Zugang

Das Entschwörungsquartett bietet einen niedrigschwelligen und zugleich tiefgehenden Zugang zu den Themen Antisemitismus und Verschwörungsideologie. Es kombiniert historische Perspektiven mit aktuellen Beispielen und zeigt, wie sich alte Mythen und Stereotype über Jahrhunderte hinweg immer wieder neu aktualisieren. Die Karten ermöglichen eine interaktive Auseinandersetzung mit Verschwörungsnarrativen – sowohl für Menschen mit Vorkenntnissen als auch für jene, die sich erstmals mit Antisemitismus und Verschwörungsdenken befassen. Das Quartett eröffnet zudem Möglichkeiten für Perspektivwechsel, denn nur wenn Unsicherheiten, Fragen und Vorbehalte ohne Angst vor Stigmatisierung oder Ausschluss angesprochen werden können, entsteht ein konstruktiver Austausch. Das Format sensibilisiert für wiederkehrende Muster und Mechanismen von Verschwörungsnarrativen und fördert einen kritischen Blick auf deren Präsenz im Alltag. Es bietet eine praxisnahe Möglichkeit, demokratische Resilienz zu stärken.

Das Entschwörungsquartett, bestehend aus acht Kartensets und einem detaillierten Workshop-Konzept, bietet praxisnahe Anregungen für die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Verschwörungsideologien. Die 32 Karten sind auf robustem Karton gedruckt und speziell für den langfristigen Einsatz in pädagogisch begleiteten Settings konzipiert. Die Begleitbroschüre enthält Anregungen zur Nutzung der Karten, Hintergrundinformationen zu den Narrativen sowie einen detailliert ausgearbeiteten Vorschlag für einen zweistündigen Workshop mit Jugendlichen und Erwachsenen.

Das Quartett entstand im Rahmen des Projekt “Entschwörung vor Ort” und wurde durch das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) sowie die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) gefördert.