Störstrategien in der Kommentarspalte begegnen: Desinformationen und Falschinformationen

Störstrategien in der Kommentarspalte begegnen: Desinformationen und Falschinformationen

Desinformationen sind falsche Informationen, die gezielt und absichtlich verbreitet werden. Gesellschaftliche Konflikte sollen angestachelt und Misstrauen gegenüber der Demokratie verstärkt werden. Als Medienstrategie auf Facebook, YouTube oder TikTok sieht das oft so aus: Lügen werden verbreitet, mit manipulierten Videos Ängste geschürt und Menschen eingeschüchtert. Desinformationen entsprechen der Funktionslogik sozialer Netzwerke perfekt: Die Emotionalität löst viel Interaktion aus, das werten die Algorithmen als Zeichen für Relevanz und sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit.

Das Erscheinungsbild von Desinformationen ist vielseitig. Darunter fallen sowohl absichtlich falsche Informationen als auch Teilunwahrheiten, in denen Falsches mit Faktischem vermischt wird. Oder die verbreiteten Informationen sind zwar richtig, werden aber mit einer schädigenden Absicht eingesetzt (Malinformation) – das ist zum Beispiel der Fall, wenn beim Doxing private, nichtöffentliche Informationen verbreitet werden.

Und sie knüpfen geschickt an bestehende Narrative und Weltbilder an. Auch die häufige Wiederholung einer falschen Aussage führt dazu, dass viele Menschen sie für richtig und plausibel halten. Fact-Checking-Seiten können nur zeitverzögert reagieren und kommen gegen die schiere Zahl und Reichweiten von Desinformation kaum an. Deshalb ist es so wichtig, absichtlich falschen Informationen, Halbwahrheiten und Malinformation in deinen Kommentarspalten entgegenzutreten.

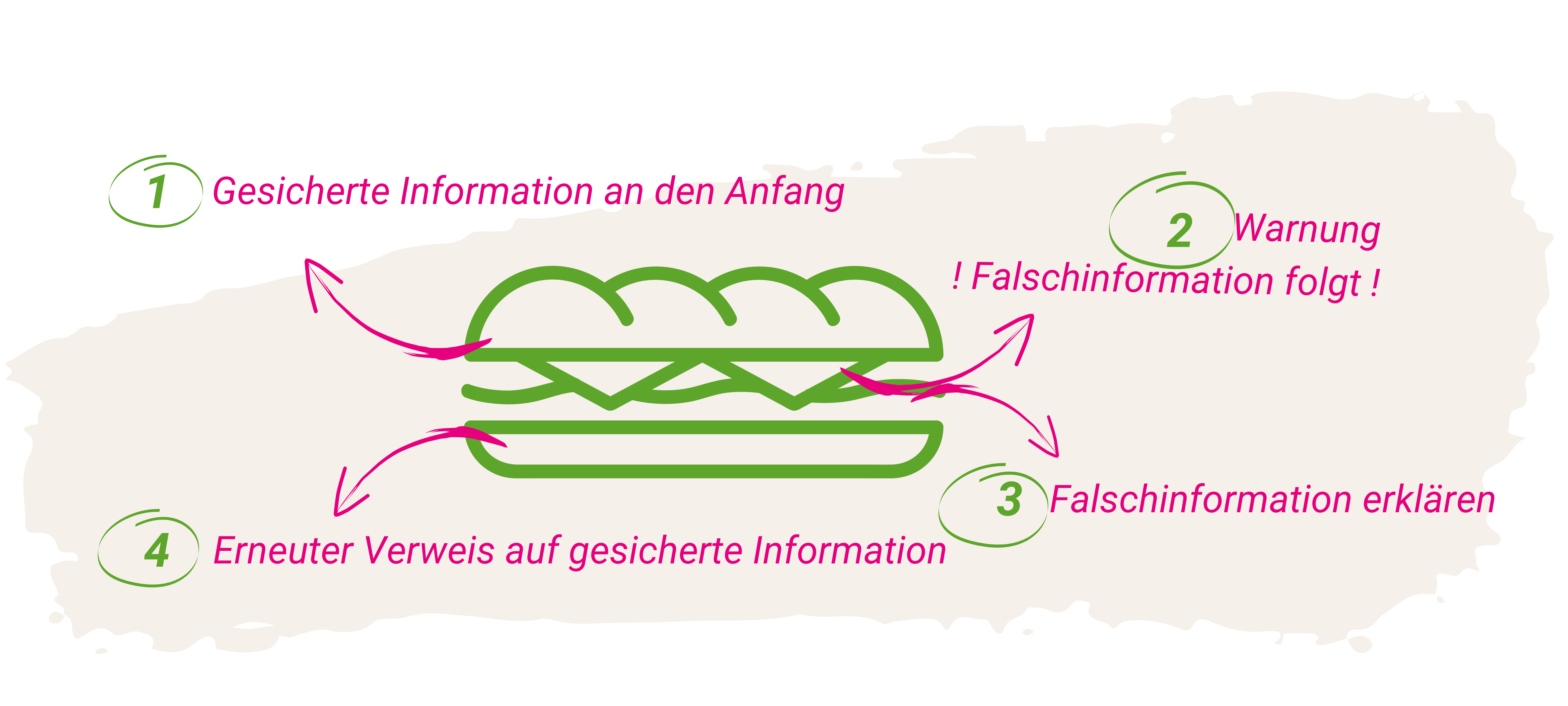

Widerlege Mythen, Gerüchte und Lügen. „Debunking” bezeichnet das Widerlegen von Mythen und falschen Informationen. Dabei kann etwas schief gehen: Wer auf Fehlinformationen mit „Die Aussage, etwas sei soundso, stimmt nicht“ beantwortet, läuft Gefahr, Gerüchte und ideologisch verankerte Ansichten durch die Wiederholung der falschen Aussage versehentlich zu verfestigen. „Widerlegen, aber richtig“ empfiehlt deshalb das sogenannte „Truth Sandwich“ – dabei wird die Fehlinformation in gesicherte Informationen eingewickelt. Die korrekte Information steht am Anfang, in der Mitte wird die falsche Information beschrieben und klar als falsch benannt, am Ende findet sich noch einmal der Verweis zu den gesicherten Informationen:

„Es ist richtig, dass die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung sich zum Thema Impfungen engagiert. Doch anders als in gezielten Falschaussagen behauptet wird, verfolgt die Organisation nicht das Ziel, damit die Menschheit zu lenken. Stattdessen unterstützt sie die Bekämpfung schwerer Krankheiten wie Malaria, Kinderlähmung oder auch Covid-19.”

Absichtliche Falschinformationen nicht unkommentiert stehen lassen. Melde Falschinformation – auf den meisten Plattformen sind Desinformationen eine eigene Meldekategorie. Wenn du dich für Kommentieren statt Löschen entscheidest, benenne die Informationen in jedem Fall als falsch. Bilde ein Gegengewicht für stille Mitleser*innen und hilf ihnen, auch zukünftige Desinformationen zu erkennen.

„Aktuell kursieren viele Falsch- und Desinformationen zum Angriffskrieg gegen die Ukraine – auch in unserer Kommentarspalte. Bitte verbreitet selbst nur gesicherte Informationen. Prüft vor dem Teilen: Aus welcher Quelle stammt die Information? Arbeitet das Medium nach journalistischen oder wissenschaftlichen Kriterien? Oder handelt es sich um eine tendenziöse Quelle, hinter der staatliche Akteure oder geschäftliche Interessen stehen? Ist es eventuell Satire? Bei Informationen aus Sozialen Medien: Kommt die Meldung von einem verifizierten Social Media-Konto und gibt es Presseberichterstattung, die die Fakten bestätigt?”

Decke Desinformationen auf und weise auf die manipulativen und diskriminierenden Absichten hin.

„Hierbei handelt es sich übrigens um einen rechtsalternativen Blog. Hier lässt sich auch sehr schön nachvollziehen, wie solche Desinformationsakteure arbeiten: Die Social-Media-Vorschau, Überschrift und Teaser geben überhaupt nicht wieder, was im Artikel steht. Im Artikel selbst werden nur die Informationen herausgepickt, die ins Weltbild passen. Und damit werden Zusammenhänge konstruiert, die nur dazu dienen, rassistische Vorurteile zu verstärken.”

Betrifft die Falschinformation dich oder deine Organisation? Wenn die Aussagen von vielen oder reichweitenstarken Sendern verbreitet werden, publiziere ein Statement, in dem du zu den wichtigsten Vorwürfen Stellung beziehst. Sinngemäß sollte es auf allen Kanälen die gleichen Aussagen beinhalten, selbst wenn du die Tonalität anpasst (one-voice-policy). Veröffentlicht ein solches Statement auf der Homepage und/oder auf euren Social-Media-Seiten. Mehr Tipps für den Umgang mit Hassangriffen findest du unter „Störstrategie: Shitstorm/Hassangriff”.

Zuverlässige Quellen selbst prüfen: Manche Falschinformationen sind so verbreitet, dass sie bereits einem Faktencheck unterzogen wurden. Hier sind einige Seiten, auf denen du das überprüfen kannst.

Prebunking hilft künftige Manipulationsversuche durch Desinformation zu erkennen und abzuwehren, in dem Menschen über Formen der Manipulation aufgeklärt werden. Prebunking wirkt also im Gegensatz zu Debunking präventiv. So wird die Verbreitung von Des- und Falschinformationen frühzeitig verhindert.

Ziele der Diskussion

Wenn du für eine Organisation kommunizierst, sollte ein entschiedener, aber sachlicher Einsatz gegen Hate Speech euer Grundsatz sein. Ziele in einer Diskussion sind dann: Betroffene in Schutz nehmen, Hassredner*innen Grenzen aufzeigen und Mitlesenden Argumente zugänglich machen. Achte darauf, menschenverachtende Sprache, d.h. gewaltvolle Begriffe oder Vorurteile, nicht zu wiederholen.

Nicht endlos diskutieren

Spätestens nach vier Argumenten ist dein Gegenüber überzeugt – oder eben nicht. Rechtsextreme, antidemokratische und strafbare Aussagen kannst du verbergen, löschen, melden und ggf. anzeigen. Accounts, die mehrfach in eurer Kommentarspalte stören und provozieren, kannst du verwarnen und/oder gegebenenfalls blocken.

Standardantworten sparen Zeit und Nerven

Wenn du von dir entwickelte Antworten an einem zentralen Ort sammelst, entsteht langfristig ein Archiv an Reaktionen, auf das du und dein Team immer zurückgreifen können.

Haltung zeigen

Störstrategien werden häufig mit aktuell diskutierten Themen und unterschiedlichen Formen von Hate Speech verbunden. Gegenargumente und Formulierungsvorschläge findest du in der Übersicht zu allen Argumentationshilfen. Das Glossar der Neuen Deutschen Medienmacher*innen hilft dabei, die richtigen diskriminierungskritischen Begriffe für deinen Moderationsalltag zu finden. Bei Belltower.News findest du aktuelle Informationen zu Gesprächs- und Kommunikationsstrategien.

Civic.net stärkt die digitale Zivilgesellschaft, die konsequent gegen Hass und Abwertung eintritt. Das Projekt ermutigt Organisationen und einzelne Engagierte der Berliner Zivilgesellschaft, in Sozialen Netzwerken sichtbar zu werden und sich dort aktiv an der Debatte zu beteiligen.